圖:從左到右分別是:呂碧城��、蔣逸霄、彭子岡���、楊剛���、傅冬菊

“你曾經(jīng)渴望戰(zhàn)斗,你現(xiàn)在仍然斗志昂揚(yáng)嗎�����?好的��,就我自己而言��,一息尚存�,就要戰(zhàn)斗。”意大利知名記者法拉奇這番自白�,用在上世紀(jì)風(fēng)云動(dòng)蕩年代《大公報(bào)》的女性傳媒工作者呂碧城、蔣逸霄�、彭子岡、楊剛��、傅冬菊身上���,最貼切不過�。

當(dāng)記者不易,奔忙勞碌不分日夜��,更何況是女兒身����,更何況逢了戰(zhàn)亂。離家背井�����,她們不愿躲進(jìn)閨房兒女情長�,寧愿如熱血男兒般,經(jīng)戰(zhàn)火砥礪�,以一桿硬挺的筆,作槍作劍����,寫堅(jiān)貞寫忠誠寫猛漲的沸騰的理想的夢(mèng)。

夢(mèng)盡頭�,是春天,是燕子的故鄉(xiāng)吧�。她們也會(huì)老去,但她們不會(huì)凋零�。

在《大公報(bào)》的歷史發(fā)展進(jìn)程中

無數(shù)杰出女性

或是編輯�、或是記者

奮斗在無聲的戰(zhàn)場(chǎng)上

曾以筆桿作槍劍報(bào)海滄桑未凋零

三月八日是國際婦女節(jié)

接下來就跟著我們了解一下激情飛揚(yáng)的

那些《大公報(bào)》女記者們

大公報(bào)最早女編輯呂碧城

因英斂之推薦���,呂碧城于1903年起擔(dān)任《大公報(bào)》編輯,成為《大公報(bào)》歷史上首位女性編輯����。二十余年后的1927年,蔣逸霄進(jìn)入天津《大公報(bào)》任外勤記者����,后成為副刊《家庭與婦女》的主編。在那個(gè)年代�����,進(jìn)入報(bào)社從事新聞工作的女性本就稀少����,呂碧城和蔣逸霄各自依靠工作優(yōu)勢(shì),以《大公報(bào)》為平臺(tái)���,撰寫并編發(fā)了大量興女權(quán)以及提倡男女平等的文章��。

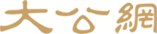

蔣逸霄出生于江南某小鎮(zhèn)��,曾在北京女子高等師范學(xué)院和南開大學(xué)等就讀��。她少時(shí)喜讀書��,卻因父輩“重男輕女”思想所擾��,無書可讀���。無奈�����,只得去大哥的書箱里偷����,偷得《紅樓夢(mèng)》和《西廂記》���,其余的����,還要自己去鎮(zhèn)上小書舖買��。甚至她長大后去北京讀書所需的費(fèi)用����,都是母親一人偷偷為她攢下的��。

圖:呂碧城在哥倫比亞大學(xué)照

與蔣逸霄不同的����,是出身望族的呂碧城從小受良好教育���,通音律,十五歲已能寫出漂亮詩文����。但碧城十二歲時(shí)父親辭世,家產(chǎn)被人霸占��。她為討公道����,寫信予江寧布政使樊樊山求助。誰知此舉卻遭早年與呂家訂婚的汪家詬病���,說呂家女兒太過大膽�����,并借故退婚����。此事對(duì)呂碧城影響頗深。才貌俱佳的她����,身邊從不乏有錢有權(quán)之追隨者,卻終身未婚�。原因,或可從退婚一事上窺見一二�。

兩人少時(shí)經(jīng)歷雖不盡相同,卻都切身體會(huì)到彼時(shí)社會(huì)的重男輕女��,因而生出興女權(quán)與辦女學(xué)的想法���。

大公報(bào)首位女記者蔣逸霄

圖:蔣逸霄

1930年2月至11月間��,天津《大公報(bào)》共分59次�����,連載蔣逸霄的長篇通訊《津市職業(yè)婦女的生活》�����。文中�,她寫了洗衣婦、女職員����、歌女和女記者等普通女性市民的生活,文筆清麗�。1936年,她又往上?�!洞蠊珗?bào)》工作�,并且長期負(fù)責(zé)撰寫“上海職業(yè)婦女訪問記”專欄的文章�。

而呂碧城進(jìn)入《大公報(bào)》后,借助該報(bào)的社會(huì)影響��,提出倡導(dǎo)新式女子教育的主張��。在她看來��,僅僅將女子培養(yǎng)成識(shí)得幾個(gè)字的賢妻良母是不夠的��,還應(yīng)予其包括德育�����、智育和體育在內(nèi)的全面的知識(shí)訓(xùn)練。“試觀五洲之國�����,女學(xué)昌����,其國昌;女學(xué)衰��,其國衰�;女學(xué)無,終必滅之�。”在當(dāng)時(shí)的《大公報(bào)》上,刊登過呂碧城這樣篤定有力的文字�����。

圖:呂碧城在倫敦

同年��,在英斂之等人支持下��,呂碧城創(chuàng)立北洋女子公學(xué)��,并任總教習(xí)。

呂碧城在《大公報(bào)》工作時(shí)日雖短����,成績卻不應(yīng)小覷。彼時(shí)的《大公報(bào)》��,因她的堅(jiān)持�,大量刊載宣揚(yáng)男女平等的文章,不單開拓了報(bào)章銷路�,亦是大公報(bào)人敢言敢為品性的映照。

子岡楊剛雙劍合璧

將新記《大公報(bào)》時(shí)期兩位知名女記者楊剛和彭子岡的故事并置��,不僅因?yàn)閮扇嗣种卸加袀€(gè)“剛”(岡)字�,也不僅因?yàn)閮扇硕荚鵀椤洞蠊珗?bào)》寫過漂亮的文章,還因這兩人的早年經(jīng)歷�,及其后置身革命追逐理想的膽識(shí)�,實(shí)在有太多相似。無怪當(dāng)年二人曾與《新民報(bào)》的女記者浦熙修一道��,被時(shí)人贊為“三劍客”�。

圖:學(xué)生時(shí)代的楊剛

“竦長劍兮擁幼艾,蓀獨(dú)宜兮為民正�����。”屈原《九歌》里的“劍者”����,敢為民言�����,為百姓疾苦奔走呼號(hào)���。此種大義與擔(dān)當(dāng),又何嘗不是近世記者的寫照�?

1905年,楊剛出生于江西省萍鄉(xiāng)一個(gè)官宦家庭�。而在九年后,在江蘇蘇州一個(gè)書香門第�,子岡降生。在物質(zhì)豐裕的環(huán)境中長大�����,兩人固然有機(jī)會(huì)接受良好教育��,卻也對(duì)大家族里“重男輕女”等觀念漸漸生出反叛的心思�����。

圖:青年時(shí)彭子岡

楊剛十七歲時(shí),往南昌葆靈女子學(xué)校讀書�����,能“口若懸河地發(fā)表議論”���,還曾在“五卅慘案”后上街宣講革命道理�����。十七歲那年��,承繼了母親剛直脾氣的子岡���,因厭惡“優(yōu)閑的士階級(jí)的學(xué)校教育”,曾寫下這樣一句話:“我是有血性的人��,這常使我獨(dú)自惱恨����,但結(jié)果只使我起了更強(qiáng)烈的頹廢��。我的魄力呢��?!我那獅子般的魄力呢�����?��!”

不必說當(dāng)時(shí)����,即使如今,敢用“獅子般魄力”形容自己的女子����,怕也罕有吧。

1928年���,二十三歲的楊剛被免試保送至北平燕京大學(xué)���;1934年,二十歲的子岡考上北平中國大學(xué)英語系����,亦離家進(jìn)京,去感受冷雨���、玉米和高粱的異鄉(xiāng)了�����。

子岡楊剛走進(jìn)大公

在北平����,在革命的風(fēng)暴旋渦里,楊剛與子岡兩人的反叛性格�,又被更熱烈地激發(fā)出來。

她們都是受不了沉悶單調(diào)讀書生活的人��,理應(yīng)地�,她們的生活她們的思想也不會(huì)被困在象牙塔中。到北平后不久�����,楊剛在朋友鄭侃介紹下加入中國共產(chǎn)黨����,開始學(xué)習(xí)《資本論》和《共產(chǎn)黨宣言》等,開始在校內(nèi)組織社聯(lián)和文學(xué)研究會(huì)�����,召集進(jìn)步青年加入����。子岡更決絕,入學(xué)不及一年便離校����,往滬,任《婦女生活》助理編輯����。

圖:新婚后的彭子岡

初出茅廬,子岡便以一支健筆寫“三八”婦女節(jié)的游行����,寫深秋十月的學(xué)生示威。而那時(shí)的楊剛���,經(jīng)歷了國民黨的牢獄苦�����,又接連發(fā)表描述進(jìn)步青年尋求精神解放的小說如《肉刑》等�,也是鐵了心�����,要“以筆作劍”,寫那個(gè)在心里“沸騰的夢(mèng)”�����。

子岡在上海時(shí)���,楊剛在北平�����,任《大眾知識(shí)》編輯�?��?梢哉f��,兩人作為新聞工作者的職業(yè)生涯�,都是從1936年10月開始的��。唯子岡進(jìn)入《大公報(bào)》的時(shí)間���,較楊剛早了一年���。

1938年初,子岡進(jìn)入漢口《大公報(bào)》�����,同年夏�����,與丈夫徐盈一同被報(bào)社派往重慶�����,開始了她在陪都的八年記者生活�。這八年,見證了子岡記者生涯的輝煌��。甚至她晚年病重半昏迷時(shí)���,聽見病房水箱的“嗚嗚”聲�����,竟誤以為是“嘉陵江上的汽笛”���。

大公敢登子岡敢寫

圖:彭子岡夫婦與兒子合影

當(dāng)年重慶新聞界��,流傳著這樣一句話:“只要《大公報(bào)》敢登����,子岡就敢寫�。”的確,上到軍政要人的自私或偽善�����,下至尋常百姓的油鹽柴米����,沒有什么能逃過子岡敏銳的目光。

在當(dāng)時(shí)國民政府糧食部召開的記者會(huì)上���,子岡諷刺提倡民眾食用“營養(yǎng)米”的部長徐堪����;在戰(zhàn)時(shí)節(jié)約儲(chǔ)金運(yùn)動(dòng)集會(huì)上“請(qǐng)教”孔祥熙���,她請(qǐng)這位“心寬體胖�、面色紅潤”的行政院副院長談?wù)?ldquo;養(yǎng)生之道”。同時(shí)����,她也在文章中記下重慶的米價(jià)漲了多少、棉布的成色如何等等��,事無巨細(xì)�,筆調(diào)溫和����,行文用詞與她在記者會(huì)上潑辣大膽的表現(xiàn)頗不同。正如其子徐城北在《回憶母親子岡》一文中所寫:母親是一名“既溫婉又叛逆的女性”�����。

圖:楊剛

正當(dāng)記者子岡在重慶如魚得水時(shí)��,一九三九年九月�,楊剛到香港,接替蕭乾任香港《大公報(bào)》“文藝”和“學(xué)生界”兩個(gè)副刊的主編���。上任初����,她在《重申〈文藝〉意旨》一文中說:“《文藝》篇幅小,野心卻有一個(gè)�����,它要放映這民族囫圇的一整個(gè)�,從內(nèi)心腠理到表皮。”

因了這“野心”����,楊剛在這小篇幅上做起了大文章:編輯發(fā)表延安作家的作品,約請(qǐng)丁玲以《我怎樣到陜北》一文談延安路上的經(jīng)歷見聞��,刊登艾蕪描述桂林戰(zhàn)時(shí)難民生活的《難民哀話》……如是種種��,楊剛將《文藝》副刊由蕭乾主持時(shí)期的“紳士”��,一步步變?yōu)?ldquo;披上戰(zhàn)袍���,環(huán)上甲冑”的“戰(zhàn)士”�����。

楊剛赴美子岡留京

固然生長在金戈鐵馬的年代�,固然不畏強(qiáng)權(quán)不懼艱難,子岡和楊剛骨子里�,仍有女子的溫存細(xì)膩,也因此�����,她們的隨筆和專訪���,總能以細(xì)節(jié)引人入勝�,以情動(dòng)人���。

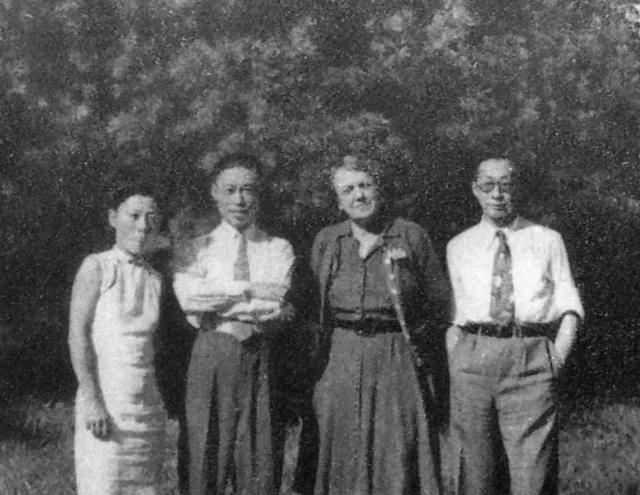

楊剛1943年離港赴渝,主持重慶和桂林兩地《大公報(bào)》文藝副刊�����。一年后���,她赴美深造��,兼任《大公報(bào)》駐美特派員��。在美四年間����,她以“美國通信”的名義,寫出多篇描述美國農(nóng)民或工人的文章��,細(xì)節(jié)豐渥�����,歷歷如在目前�。譬如《蓓蒂》一文,她以與自己同室的美國女孩蓓蒂失戀又失業(yè)的經(jīng)歷����,暗示出美國貧富懸殊等社會(huì)問題。“一種又像低聲哭����、又像罵、又像訴苦的聲音連續(xù)不斷從那灰白影子發(fā)出來����。那是蓓蒂。”文章這最后一句���,讀來真真叫人憐惜又哀傷�����。

圖:楊剛(左一)1946年與賴來力���、史沫特萊���、陳翰笙合攝于美國

當(dāng)楊剛在紐約中國城擁擠的街上走著,當(dāng)她與威爾遜總統(tǒng)輪三等艙內(nèi)的黑人茶房聊天時(shí)����,子岡正與丈夫在北平。兩人住在西舊簾子胡同一座小四合院�,白天各自騎了自行車出門跑新聞,晚上回家寫稿���,然后去胡同口的電話機(jī)旁,一字一句將新聞稿讀給天津《大公報(bào)》的同事�����。次日一早的報(bào)上���,便會(huì)出現(xiàn)題為“北京電話”的文章�����。文中���,有門頭溝的隆隆炮聲���,也有中山公園的芍藥和大覺寺的桃花;有領(lǐng)糧時(shí)因丟了戶口證而“嚎啕大哭的老太婆”�����,也有進(jìn)步學(xué)生和罷教的窮教員����。

寥寥幾筆,子岡將那城和城里的故事��,一股腦兒攤在讀者眼前����。她是爽直的,所以讀者?��?蓮乃奈恼轮幸姷礁袊@號(hào)�,見到短而有力的句子;她也是細(xì)心的���,當(dāng)她排除種種妨礙“漫步”在解放區(qū)的張家口市���,她留意到農(nóng)民減了租,妓院沒了生意�����,過去的蒙疆劇院改了“人民劇院”的名����,演起《子弟兵與老百姓》來。

圖:彭子岡(右一)1950年參加華沙世界青年節(jié)

解放后�����,子岡和楊剛各自去了新崗位���,可不變的,是她們的敢言����。反右時(shí)期���,楊剛在《人民日?qǐng)?bào)》上,以“金銀花”為筆名發(fā)表《請(qǐng)讓我也說幾句氣憤的話吧》�。同樣的,在這敏感緊張的情形里�����,子岡“獅子般的魄力”不減�����,建議記者多寫反映社會(huì)真實(shí)境況的新聞���,而非一律唱高調(diào)��。如此直言不諱�����,似乎注定了兩人在那個(gè)風(fēng)雨飄搖年代的運(yùn)命:1957年10月�,楊剛突然辭世�;1988年,曾被劃為“右派”的子岡�,在癱瘓八年后默默逝去����。

所幸����,那么多年過去,女兒眼里“不會(huì)用針線”的媽媽楊剛���,和兒子眼中“從不掖著藏著”的子岡���,及她們留下的帶體溫的文字,仍舊像燈一樣��,照亮新聞人前行的路��。

圖:楊剛所著《美國札記》

幕后英雄傅冬菊

有人站在臺(tái)前�����,激揚(yáng)文字���,論數(shù)戰(zhàn)時(shí)政府腐敗民生凋敝�����;亦有人穿梭于幕后���,聯(lián)絡(luò)溝通接洽,起了不可少的橋梁的功用����。傅作義將軍的大女兒傅冬菊,便是這些“幕后英雄”中的一個(gè)�。

圖:傅冬菊

1945年傅冬菊大學(xué)畢業(yè)后,進(jìn)入天津《大公報(bào)》任記者���。彼時(shí)���,記者是時(shí)髦職業(yè),女記者的穿著和戀情更是常常成為一些小報(bào)的報(bào)道對(duì)象�����。傅冬菊卻厭惡這類應(yīng)酬�,自愿往副刊擔(dān)任編輯,以減少拋頭露面的機(jī)會(huì)�。所以,傅冬菊雖是傅作義將軍的“大小姐”,但在大公報(bào)同人眼中�����,她是正直的�、堅(jiān)持真理的、作風(fēng)樸實(shí)的優(yōu)秀報(bào)人��。

曾經(jīng)���,傅作義留意到《大公報(bào)》副刊上經(jīng)?����?沁M(jìn)步文章�����,認(rèn)為女兒受了共產(chǎn)黨影響����,勸她出國深造�����。傅冬菊則告訴父親:“在國內(nèi),我可以為國家做許多事情����。”這“為國家”做的事情中的一件����,是成功勸說父親與共產(chǎn)黨和談,和平解放北平�。經(jīng)傅冬菊反復(fù)勸說,又在解放軍攻占新保安和張家口的壓力下�,傅作義最終同意與共產(chǎn)黨談判,并于1949年1月宣布接受和平改編����。

圖:傅冬菊倚欄留影

解放后,傅冬菊調(diào)入《人民日?qǐng)?bào)》當(dāng)記者�����,“文革”中曾被定性為“階級(jí)異己分子”而遭批斗���。“文革”后�,傅冬菊來港�,在新華社香港分社工作了十二年,退休后回京,住在二十多年未裝修的老房子里�,領(lǐng)取退休金安享晚年。

曾有人問晚年的傅冬菊:若你當(dāng)年聽了父親的話�����,出國深造����,會(huì)怎樣呢?當(dāng)了一輩子記者的傅冬菊回答:如果有重新選擇的機(jī)會(huì)���,我依然會(huì)留在國內(nèi)����。

圖:傅冬菊與天津《大公報(bào)》同事

京公網(wǎng)安備11010502037337號(hào)

京公網(wǎng)安備11010502037337號(hào)